「かけ算の順序」の境界を考える

Viewed: 15:16:58 in July 3, 2025

Posted: December 11, 2019

|

まずはこの問に答えてみてください。

【問1】ここにケーキが1個ずつ乗っている皿が5皿あります。ここにはケーキが何個ありますか?[50点]

【問2】ここにケーキ5個が乗っている皿が1皿あります。ここにあるケーキの個数を答えなさい。[50点]

【問1】【問2】の答えは?

【問1】【問2】どちらも「5個」と答えた方、50点です。どちらも「5」と答えた方も、同じく50点です。

【問1】では「5個」、【問2】では「5」と答えた方、問の趣旨を良くわかっていらっしゃいます。100点です。

この問の趣旨がわかっていないと、恐らくですが、ここから述べる「かけ算の順序」の境界がどこにあるのか、わからないと思います。

では、次の問題。

【問3】「ここにケーキが5つあります。」の主語を答えなさい。

【問4】「ここにあるケーキの個数は5です。」の主語を答えなさい。

次ページ: 【問3】【問4】の答えは…

違いがあること、おわかりいただけたでしょうか。

では【問1】【問2】について、それぞれ式を書いてみましょう。

1個 × 5皿 = 5個

ですね。

一方【問2】では

ケーキ5個とあるのでケーキの個数は5

皿が1皿あるので皿の皿数は1

従ってケーキの個数は

5 × 1 = 5

となります。もちろん、

1 × 5 = 5

でもOKです。

【問1】【問2】の計算で何が違うのか?

実は【問1】【問2】の問題文ですが、5個とか1個とか1皿とか5皿とか、りんごや皿などの実物を文字に抽象化しているのですが、【問2】では、「5個」「1皿」をさらに抽象化して「個数」「皿数」というもので表現しています。

ところで、【問2】の「個数」「皿数」には単位がついていませんよね。わかりやすいように強いて書けば「個数」「皿数」の単位は[1]です。無次元の単位、というわけです。

【問1】の式にある「個」「皿」って何?

ところで、【問1】に関連して、問題文がなく、1個 × 5皿 と書かれている場合、私たちはどのように計算すればいいのでしょうか。

考えられる計算結果としては、5個と5皿があります。問題文がなければどちらが正しいのかわかりませんよね。5個なのか5皿なのか、言い合いが起きて大げんかになってしまうかもしれませんし、5個用意するものを5皿用意して大迷惑に、なんてこともあるかもしれません。

そこでです。こういう場合には、「左側の数字に添えてある助数詞を答の数字に添えましょう」となるのです(私は小学校でそう教わりました)。「自動車を運転するときは道路の左側を行きましょうね」というのと同じです。「道路の左側を行きましょうね」としないと何が起きるか、想像できますよね。変なルールをドライバーに押し付けるんじゃない!と怒る人はまずいないと思います。

というわけで、【問1】の答のための式は、1個 × 5皿 = 5個となるのです。

実に単純です。

ただし、これが「かける数、かけられる数」の話を必ずしも支持するわけではないです。学校の授業や宿題で助数詞のない、数字だけの式を文章問題などの答として書かせている場合がありますし、もしかしたら「個」や「皿」を式に入れてはいけないとなっているかもしれませんからね。

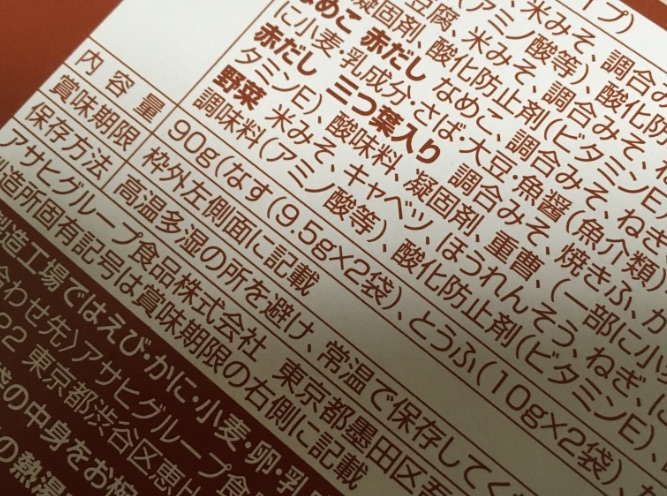

【問1】の式の形式の特長は日常での表現力です。商品などの包装の限られたスペースにも、この形式のものが見られます。

無次元の世界から戻れない

前にも書きましたように、【問2】では「個数」「皿数」の表現の下で計算を行なっています。「個数」「皿数」の数字に添える単位の次元は無次元(つまり[1])、従って「個数」と「皿数」の積の単位も無次元です。ところで【問2】では個数を問うていますが、実のところ、「個数」というよりは「数」(すう)なのです。自然数、整数、少数、実数、虚数の「数」ですね。皿数も「数」(すう)ですし、計算結果も「数」(すう)です。

5 × 1 にしても1 × 5にしても、計算結果は5で単位の次元はなし。では5は何なのかをどう決めるのかですが、無次元の単位にはいろんなものがありますから、何かしらの指定がない限りはどうにもなりません。「0との積で0となる最適の数字を」と言われてもどうしようもないのと同じです。

なので5が何かを示すには、【問2】の文や計算式の前に書いたものを参照するしかありません。「りんごの個数」を求めるために計算式を書いたのですから、5は「りんごの個数」です。逆に言えば、「りんごの個数」を答えるために、「私はこれからりんごの個数を計算します」と宣言しないといけないのです。

ところで、個数5のりんご、何個なのでしょうか。5個のりんごの個数を5とするのは簡単なようですが、その逆は果たして…。

というわけで…

以上を踏まえて「かけ算の順序」なるものを眺めると、全肯定も全否定もできるはずがないことは、なんとなくでもわかっていただけるのではないでしょうか。5皿 × 1個 = 5個と書くことで混乱が起きないか、見せた相手に頭の中での修正やリスキーな推察をさせてしまっていないか、また、抽象化をさせているのに「かける数かけられる数」を規定していないかとか、実体から抽象化されたものをどうやって実体に戻すのかとか、考えるべきことは色々ありそうです。

「かけ算の順序」なるものの境界があるとするならば、それは抽象化のある特定のレベル、ということなのでしょう。つまり、式中で助数詞付きの数字を扱っているのか、(たとえ無次元だとしても)単位付きの数字を扱っているのか、です。

この「境界」の提示が、あの不毛な論争を静める一助になれば幸いです。

この記事を書くにあたり、twitterなどのSNSで多くの方のコメントをいただきました。御礼申し上げます。

追伸 こんな表示が

あわせてどうぞ

アーカイブ化したWordPress記事

よく読まれている記事をアーカイブ化しました。

よく読まれている記事をアーカイブ化しました。

2019年12月11日のコンテンツから

カレーが減らなくて困った。

カレーが減らなくて困った。

2019年12月10日のコンテンツから

再現性を確認した日。

再現性を確認した日。

2019年12月9日のコンテンツから

バッテリがヘタる理由がなんとなくわかった日。

バッテリがヘタる理由がなんとなくわかった日。

2019年12月6日のコンテンツから

ハンバーグお試しの日。

ハンバーグお試しの日。

2019年12月5日のコンテンツから

大和ミュージアムに行ってきました。

大和ミュージアムに行ってきました。

2019年12月4日のコンテンツから

掛け算の「順序」とするからややこしくなる。

掛け算の「順序」とするからややこしくなる。

2019年12月3日のコンテンツから

まとめました。ブラックチューズデー。

まとめました。ブラックチューズデー。

2019年12月2日のコンテンツから

エブリカ使い始めました。

エブリカ使い始めました。

2019年11月29日のコンテンツから

iPhoneのポイントカードアプリが増える増える。

iPhoneのポイントカードアプリが増える増える。

2019年11月28日のコンテンツから

雨降り寒風。

雨降り寒風。